“Perché nei giochi odierni non si fa altro che sparare a ogni cosa?” “C’è spazio per videogiochi non divertenti?” “I videogiochi sono arte?” “Come si è potuti arrivare a Dante’s Inferno?” . Domande come queste sono una specie di cliché, nei forum di videogiochi. Puntualmente c’è chi si schiera da una parte, chi dall’altra, c’è l’ingenuo che vuol sostenere i jrpg e il pelé che richiama all’ordine del gameplay. In sostanza non si arriva mai a una conclusione, prendendo sempre la questione da angolature ristrette e affrontandola col solo scopo di difendere, con qualche frecciatina, la propria fazione. Discussioni noiose e inutili, quindi (specie quelle riferite alla penultima domanda), nonostante l’argomento sia sentito e necessario per una corretta valutazione della scena nel suo complesso. Ecco perché vi vengo incontro con questo bigino che ha lo scopo di dare una visione d’insieme della problematica. Sarà un post altrettanto palloso e per molti ricco di banalità (che in realtà non lo sono affatto, prese nel quadro generale, o almeno non mi sembrano esserlo data la media delle discussioni di cui sopra), ma lo trovo importante e utile per essere preso come base comune.

“Perché nei giochi odierni non si fa altro che sparare a ogni cosa?” “C’è spazio per videogiochi non divertenti?” “I videogiochi sono arte?” “Come si è potuti arrivare a Dante’s Inferno?” . Domande come queste sono una specie di cliché, nei forum di videogiochi. Puntualmente c’è chi si schiera da una parte, chi dall’altra, c’è l’ingenuo che vuol sostenere i jrpg e il pelé che richiama all’ordine del gameplay. In sostanza non si arriva mai a una conclusione, prendendo sempre la questione da angolature ristrette e affrontandola col solo scopo di difendere, con qualche frecciatina, la propria fazione. Discussioni noiose e inutili, quindi (specie quelle riferite alla penultima domanda), nonostante l’argomento sia sentito e necessario per una corretta valutazione della scena nel suo complesso. Ecco perché vi vengo incontro con questo bigino che ha lo scopo di dare una visione d’insieme della problematica. Sarà un post altrettanto palloso e per molti ricco di banalità (che in realtà non lo sono affatto, prese nel quadro generale, o almeno non mi sembrano esserlo data la media delle discussioni di cui sopra), ma lo trovo importante e utile per essere preso come base comune.

Intrattenimento ? divertimento

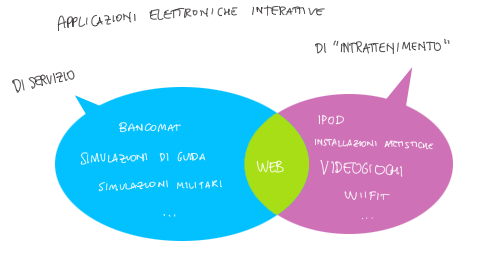

Quelli che attualmente consideriamo “videogiochi” sono in realtà una parte dell’insieme delle applicazioni elettroniche interattive, in particolare del ramo delle applicazioni elettroniche interattive di intrattenimento. Sembra una specifica superflua, in realtà non in molti si rendono conto di ciò che questa parentela implica.

Vari problemi di ordine tecnico, logistico, economico e di comunicazione hanno formalizzato lo standard che ora conosciamo come videogioco: interazione tramite una periferica, player per i dischi con i giochi, livelli, punteggi, online e quant’altro. Ma nessuno obbliga i videogiochi a seguire questo schema e nessuno obbliga le applicazioni elettroniche interattive di intrattenimento ad aderire al modello videogioco. Le console che teniamo vicino alla TV sono semplicemente hardware in grado di eseguire del software multimediale, e va considerata la possibilità che questo software non abbia l’obiettivo di seguire i canoni dei videogiochi. I limiti sono del pubblico, incapace di concepire prodotti che si muovono fuori dai soliti codici, della distribuzione, incapace di offrire un posizionamento corretto per questi prodotti, e degli sviluppatori, spesso prime vittime dei canoni di cui sopra.

Queste mancanze hanno portato alla situazione in cui il prodotto viene definito dal supporto, in una sorta di determinismo tecnologico di stampo McLuhaniano. È una censura a doppio senso: non-videogiochi vengono spacciati per tali, e gli stessi sviluppatori finiscono per auto-imporsi il modello videogioco. Tutte le sfumature sono state eliminate e le applicazioni elettroniche interattive di intrattenimento sono state campionate in modo brusco: se gira su playstation è un videogioco, o al massimo un qualche utilizzo deviato dell’hw - “ma che cazzo vogliono questi noi si vuole solo i giochini” - (v. le guide turistiche pubblicate su PSP).

Non perché una applicazione gira su Playstation dev’essere per forza un videogioco, e non per questo deve per forza divertire o, per farlo, non deve necessariamente seguire i soliti schemi di livello e punteggio (v. NobiNobi Boy). Il requisito è piuttosto l’interazione, che deve essere ben progettata e “piacevole”.

Purtroppo, come spesso accade, non si riesce a ragionare per scopi ma per “generi”, non capendo che non ci sono solo le diverse strade percorribili per arrivare al divertimento (shooter, picchiaduro, rpg…), ma che il prodotto stesso può puntare a esperienze del tutto diverse in termini di intrattenimento. Il cinema, che è un linguaggio decisamente più maturo del videogioco, l’ha capito da tempo, e i diversi generi puntano ciascuno a un pubblico diverso, sono posizionati diversamente (”blockbuster”, “cinema d’essai”…) e vengono spesso persino trattati in sedi diverse. Il fumetto ha avuto - e in parte ha ancora - gli stessi problemi del videogioco, ma sta cercando di uscirne differenziando l’offerta in categorie piuttosto separate che prescindono dai “generi” (v. tutta la menata sulle graphic novel, che non utilizzano strumenti differenti dal fumetto, ma che ne modificano il linguaggio per arrivare a un target differente), aprendosi ad un pubblico nuovo, che magari s’interessa a Gipi, ma che mai andrebbe in cerca di un albo di Spawn. Questo pubblico generalista difficilmente può affacciarsi al videogioco: per gli effetti di un circolo vizioso gli ostacoli glielo impediscono, e la sua mancata partecipazione fa sì che i videogiochi non siano progettati per lui e che quindi lui continui a non avvicinarcisi.

Che cosa ha determinato questa situazione?

Per primo ci metterei il problema tecnologico. Come già trattato oramai un anno fa dal topastro, la decadenza tecnologica accelerata che porta giochi vecchi ad essere pressoché ingiocabili, sia per una questione di arretratezza formale, sia per una difficoltà pratica nell’utilizzarne i supporti, rende assai difficoltosa una stratificazione e un consolidamento della memoria storica dei videogiochi. Non solo un ragazzino farebbe fatica, oggi, a giocare Double Dragon sul suo supporto originale, ma lo troverebbe irrimediabilmente arretrato. Gli emulatori offrono una parziale soluzione, ma rimane un’operazione complessa e tutt’altro che completa (v. tutti i problemi nell’emulazione di alcuni hw, le beghe coi plugin, coi bios, con il recupero di rom, senza contare l’illegalità del tutto).

Oltre a questo c’è un’obiettiva difficoltà di accesso ai non esperti: l’acquisto di una console (nemmeno in grado di far girare tutti i videogiochi), dei vari accessori indispensabili, l’installazione, la configurazione e lo stesso approccio “pratico” al videogioco intimorisce di fatto una gran fetta di pubblico. Il paragone con il cinema è imbarazzante: posso prendere un qualsiasi dvd di una qualsiasi decade di qualsiasi casa di produzione e sono sicuro che riuscirò a vederlo senza nessun problema sulla mia tivù senza la necessità di imparare nulla. A poco serve, in quest’ottica, il passo avanti fatto da Nintendo con il Wii: gran parte degli ostacoli rimangono, e la presunta facilità d’accesso ha portato con sé un annullamento dei contenuti. I giochi vengono fatti espressamente per il mercato casual e modellati sulla mente di ritardati mentali, e portando i videogiochi al grande pubblico li si è privati di ogni componente di spessore, alimentando un’ignorante dicotomia casual / hardcore che più male non potrebbe fare al videogioco: da una parte minigame stupidi, dall’altra un monopolio di sparacchini competitivi e giochi dall’ingiustificata complessità e barocchismo. Come se chi finora non si è affacciato al videogioco non possa apprezzare un’esperienza complessa e come se lo spessore nei giochi “seri” passasse dalla difficoltà d’approccio.

La profondità e lo spessore nelle applicazioni elettroniche interattive di intrattenimento sono quindi un’esclusiva di quelli che, ad oggi, sono definiti “videogiochi hardcore”, categoria limitata e limitante di cui oramai, personalmente, farei quasi a meno. Si tratta di un’industria totalmente autoreferenziale, con giochi fatti per giocatori da giocatori. Se quindi da una parte si ha una sempre maggiore capacità di realizzare contenuti “mirati” (si pensi alla cura di Valve nei confronti della sua comunità di giocatori: solo un’affezione totale a quel brand avrebbe potuto portare alla reazione per Left for Dead 2), dall’altra si ha una totale impermeabilità al mondo esterno ai giochi stessi. Il monopolio del videogioco ha quindi portato all’annullamento dei contenuti “culturali”: ai videogiochi non interessa comunicare idee e messaggi, l’impianto culturale è solamente una giustificazione per il gameplay e, nei casi migliori, un’occasione di differenziazione dalla concorrenza. Quelle considerate come eccellenze in quest’ambito lavorano sulla quantità piuttosto che sulla qualità, sull’iper-complessità come segnale di gran lavoro alle spalle (v. RPG occidentali), mentre per gli altri non ci si può lamentare troppo: è un optional, del tutto secondario al gameplay. Affermazione poco contestabile in riferimento ai giocattoli, non fosse che i giocattoli stessi hanno il monopolio del mercato. Quale critica potrebbe altrimenti accogliere con favore prodotti totalmente privi di dignità culturale quali Bayonetta o Dante’s Inferno?

Ogni nuovo tipo di approccio è bandito, regnano il conservazionismo e l’adesione ai generi prestabiliti. Non solo: ogni nuovo tentativo viene giudicato secondo i canoni del videogioco classico, poiché non si conosce altro. È così che Shadow of the Colossus viene accusato per la mancanza di mob, che qualsiasi gioco alternativo su PSN o XboxLive viene accolto con una sorta di razzismo “sì ok simpatico ma ora fuori dal cazzo che c’è Halo”, che un esperimento come Elektroplankton riceve sguardi imbarazzati e una pletora di S.V. in fondo alle recensioni.

Parziale tassonomia dei modelli espressivi.

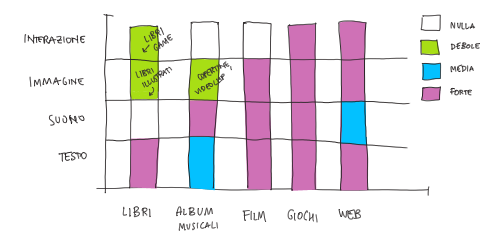

Si è troppo abituati a suddividire i prodotti della creatività in categorie sì diffuse e logiche, ma allo stesso tempo rigide e inadeguate a concepire delle sfumature che sarebbero altrimenti naturali. Ecco l’immagine che si forma nella mente pensando ai prodotti della cultura di massa:

ma provando a scomporre queste figure non è difficile trovarne le caratteristiche comuni, i media “primi”, e capire i collegamenti e le similitudini che ci potrebbero essere ad un livello inferiore. In particolare salta all’occhio la libertà espressiva che potrebbero concedere i videogiochi rispetto agli altri formati: come mai, invece, il livello è così basso?

Per il motivo più semplice: perché quella colonnina è chiamata “giochi”.

Per il motivo più semplice: perché quella colonnina è chiamata “giochi”.

La stessa domanda “i videogiochi sono arte?”, che ricorre da decenni nelle discussioni forumistiche, è senza senso. Le applicazioni elettroniche interattive sono un “formato” e non determinano il valore dei contenuti. “Le fotografie sono arte?” Possono esserlo come possono non esserlo. Ogni forma di espressione può essere arte, e la possibilità di unire testo, suono, immagini e interazione è un lusso che non tutte le forme d’arte possono permettersi.

Ma in opposizione a questa libertà c’è una costrizione frutto dell’equivoco insito nel termine videogioco: non si può pretendere che l’arte sia divertente a priori, poiché punta all’espressione e a sensazioni spesso differenti. Ad una enorme libertà tecnica si contrappone quindi una pesante limitazione espressiva, che potrebbe essere alleviata solo con l’istituzione di modelli di software interattivi liberi dal giogo della necessità di “divertire” e capaci di intrattenere attraverso l’espressione, il coinvolgimento, la riflessione, il trasporto, slegati dal videogioco anche a livello economico e distributivo, e con una figura di riferimento paragonabile al regista del campo cinematografico a garantire il necessario approccio autoriale.

Una discussione nell’Agorà che ha parzialmente dato il via a questo articolo. Commentalo qui.